| (大阪市北区) | ●更新:2014年5月(10) |

| (ぞうへいきょく) | ●巨樹と花のページ・トップ ●都道府県別リスト ●樹種別リスト |

|

|

|

|

| ●【早晩山】(いつかやま) 東京荒川堤にあった里桜で、花は大輪、花弁の先端に深い切り込みがあるのと花弁の中央に紅の縦線が入るのが特徴で、花は淡紅色を帯びた白色。 |

|

| ●【松前】(まつまえ) 北海道松前町の浅利政俊氏が「糸括(いとくくり)」の実生から選抜した美しい里桜です。花は蕾濃紅色、開花後紅色、花径5〜5.5cmと大輪花で、花弁数は35〜42枚です。 |

|

| ●【平野撫子】(ひらのなでしこ) 京都平野神社境内にあり、花弁に撫子の花のように切り込みがあります。花は大輪の淡紅色で、花弁数は40枚程度あります。 |

|

| ●【平野妹背】(ひらのいもせ) 京都平野神社境内にあった桜。花は紫味を帯びた淡紅色で、開花につれ淡紅白色になります。花弁数は22〜25枚で、花は横向き又は下向きに咲きます。 |

|

| ●【二度桜】(にどざくら) 1本の木に、一重、八重、二段咲きの花があり、二段咲きでは、外側の花が開花し、内側の花が遅れて開花するので、二度桜といいます。 |

|

| ●【太白】(たいはく) 日本で品種がなくなり、昭和5年イギリスの桜の収集家イングラム氏から接穂が寄贈され、佐野藤右衛門氏が接木育成したもので、一重白色大輪の名花です。 |

|

| ●【花笠】(はながさ) 北海道松前町で、「福禄寿」の実生の中から選出育成された大輪の美しい桜で、雌しべが葉化し、その形状が花笠に似ているので、この名が付けられました。花は紅色で、花弁数は30枚程度あります。 |

|

| ●【二尊院普賢象】(にそんいんふげんぞう) 京都嵯峨野の二尊院にあった由緒ある名桜。親木は枯死したが、佐野藤右衛門氏の接木により後継樹が残っています。花は菊桜系で濃紅色で、花弁数は80〜150枚あります。 |

|

| ●【一葉】(いちよう) 東京荒川堤にあった里桜で、花芯から1本の葉化した雌しべがでるのでこの名があります。花は淡紅色で、花弁数は25枚程あり満開時には白味がかります。 |

|

| ●【菊桜】(きくざくら) 花弁数が100〜200枚と非常に多く、菊の花に似た優雅な桜です。花は淡紅色です。 |

|

| ●【手弱女】(たおやめ) 京都平野神社境内にある桜で、花は淡紅色で中輪。花弁数は15〜20枚で、内に抱えるような形となり美しい桜です。 |

|

| ●【黒田百年】(くろだひゃくねん) 京都市右京区京北にある黒田神社境内にあった名桜で、佐野藤右衛門氏によって接木し育成され、明治100年を記念する意味も含め、この名が付けられました。(京都市右京区) |

|

| ●【手毬】(てまり) 古くからの桜で、江戸期の園芸書『花壇網目』に記述があるとされています。花がまとまって付き、手毬(てまり)の様になります。淡紅色の八重咲きで、花弁数は10数枚です。 |

|

| ●【奥都】(おくみやこ) 咲き始めは淡紅色ですが、満開時には白色になります。花は直径4〜4.5cm、花弁数は20枚の八重咲きです。 |

|

| ●【紅玉錦】(べにたまにしき) 北海道松前町で、「八重霞桜」と里桜の交配から選出育成された桜で、蕾が紅の玉のようになり、花が球状になります。花は淡紅色の大輪で、花弁数は40〜50枚。 |

|

| ●【帆立】(ほたて) 花は白色で、雄しべの1〜2本が花弁化して、帆を立てたような形をしているところから、この名が付けられました。 |

|

| ●【朱雀】(しゅじゃく) 昔、京都朱雀にあった有名な桜で、直径約4cm、花弁数は10枚程あり、花は淡紅色で、外弁はやや濃紅、やや垂れ下がって咲きます。 |

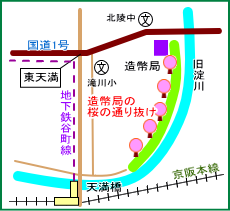

| ● | 名称 : 造幣局の桜の通り抜け (5) | |

| ● | 所在地 : 大阪市北区天満1-1-79 | ○地図リンク提供:マピオン |

| ● | 撮影日 : 2014/4/11、16 |  |

| ● | 指定 : なし | |

| ● | アクセス : 京阪電車又は大阪メトロの天満橋駅から徒歩5分。 | |

| ● | 造幣局の桜の通り抜けの写真の5回目の掲載です。これでもまだ50種類程が掲載できていません。通り抜けの時期には、満開が早すぎるか、遅すぎるかの品種が多いので、これ以上は無理かも知れません。 2014年4月11日は公開の初日で、早咲きの桜が写せるものと思っていましたが、大部分の桜が満開で、散っている桜も相当ありました。公開の最終日にも行くつもりでしたが用事があり前日になってしまいました。 局内で全品種を解説したパンフレットを配っていましたので、それを参考にしてリストを作り、画像のあるものにリンクを張りました。来年も訪問して、まだ写していない品種を何とか写したいと思っています。 ■造幣局の桜の通り抜け (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) ■造幣局の桜の通り抜けの桜樹リスト |

|

| (HP管理者) | ||

|

|

||

| (浅井神明神社の山桜・榎) | (金刀比羅宮社務所横の大楠) | |

| ■ 大阪府 | ■ サクラ | ■ 新日本名木100選 |

| No.778 | ||