| (岡山県真庭市) | ●更新:2015年2月(12) |

| (たべ) | ●巨樹と花のページ・トップ ●都道府県別リスト ●樹種別リスト |

|

|

|

|

|

| ●現地説明板によれば、幹周/4. 3m、樹高/20m、推定樹齢/約270年 | |

|

|

| ●道路のそばにあり撮影がしやすい状況です。 | |

|

|

|

|

| ●柳の種類は多いのですが、このヤナギは学名では「オオバヤナギ」です。 | |

|

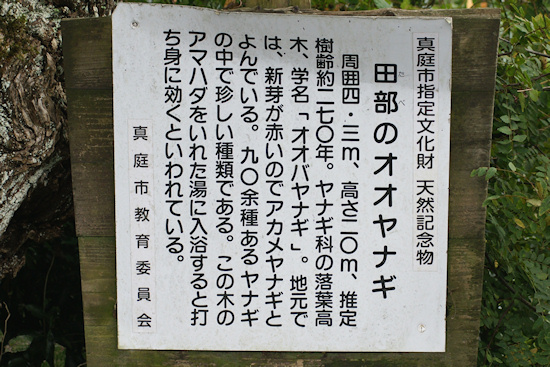

●説明板 |

| ● | 名称 : 田部のヤナギ | ●樹種 : オオバヤナギ |

| ● | 所在地 : 岡山県真庭市蒜山西茅部1077 | ○地図リンク提供:マピオン |

| ● | 撮影日 : 2014/10/17 |  |

| ● | 指定 : 真庭市指定天然記念物 (S43年11月21日指定) | |

| ● | アクセス : 【車】米子道・蒜山ICから国道482号を西に約300m行き左折して米子道をくぐり、1.5kmで右折し細い道に入り300mほどです。 | |

| ● | オオバヤナギ(大葉柳)は、平野地の河岸などの水湿地に生える樹冠の広い落葉高木で、木の芯が赤いので別名「アカヤナギ」とも呼ばれます。このヤナギは地元では新芽が赤いので「アカメヤナギ」と呼んでいるそうですが、一般に「アカメヤナギ」といえば「マルバヤナギ」を指します。 「田部のヤナギ」は民家の裏庭、道路と小川に面しており、地上6mの所から枝分かれしています。真庭市発行の「真庭市の文化財」によれば、この民家の所有者の4代前の先祖が大山参りの帰りに記念に持ち帰ったものとあります。 説明板にある「アマハダ」とは、漢字で「甘肌」と書き、樹皮の表皮の下の木質部との境にある皮のことです。オオバヤナギは本州中部以北から北海道に自生し、鳥取県の大山が分布の南限に当たるとされており、岡山県ではきわめて珍しい存在です。 この「田部のヤナギ」があるのが下郷原集落ですが、すでにこの小字名はネットの地図では消されています。この郷原は「郷原漆器」のふるさとで、かっては漆器生産の一大産地でした。 郷原漆器の起源は室町時代の明徳年間(1390〜93年)にさかのぼるといわれ、江戸中期に本格的な生産がなされ、「作州郷原漆器」として西日本全体に流通していました。第二次大戦の戦中戦後の混乱で次第に衰退し、その制作技術も途絶えかけていましたが、近年復興がなされ、「郷原漆器の館」が開館されています。木の器の暖かさを伝えて欲しいものです。 (HP管理者) |

|

|

|

||

| (福田神社のイチョウ) | (徳山神社の大杉) | |

| ■ 岡山県 | ■ ヤナギ | ■ 新日本名木100選 |

| No.960 | ||